退订了少数派

今天凌晨时分睡不着,拿起手机读 Feed,终于做了考虑了几天的事情——退订了少数派。

做出这个决定应该是顺理成章的事,但我依旧有一丝不舍,毕竟已经订阅了至少有五年,甚至更长时间,今天虽然很少从里面摄取有用信息,但就好比曾经爱过的两人最终无法走到最后,何尝不是一种遗憾呢?

今天凌晨时分睡不着,拿起手机读 Feed,终于做了考虑了几天的事情——退订了少数派。

做出这个决定应该是顺理成章的事,但我依旧有一丝不舍,毕竟已经订阅了至少有五年,甚至更长时间,今天虽然很少从里面摄取有用信息,但就好比曾经爱过的两人最终无法走到最后,何尝不是一种遗憾呢?

2023 年 6 月 5 日,我写了《续订了 Dailyio Pro 三年会员》这篇文章,记录我续订 Dailyio Pro 这份邮件列表的经历。两年前的文章,我现在的印象也不深刻了,简单浏览了一下,大意是两年前订阅了三年的会员到期了,本来我不打算续费,后来因为看了一篇 Deep Reading 系列的文章,感觉比较有收获,加上 Dailyio Pro 有优惠,我于是就继续续费了三年。

小红书真是一件让我纠结的产品,之前就想写一篇文章谈谈我对它的感受,不过情绪也没到那么深,今天实在是无法忍受,逼出来了这一篇。

我对小红书的理解随着时间和使用的深入不断的加深。最早我高不清楚它是个啥,进去之后让我有种摸不着北的感觉,到底是像 Instagram 那样分享图片呢?还是抖音那类分享视频呢?还是一个微博类的商品?这一段的时间虽然长,但比较久远,因此我现在也回忆不清了。同时,我也很难回忆起之前是怎么接受了小红书,但可以说一下小红书让我喜爱的地方。

其实原本想的标题是“为什么不能放弃抵抗,全面拥抱 AI?”,然后想想还是把“放弃抵抗”去掉吧,加上它给人感觉就像身处《黑客帝国》的世界里,人类已经没戏了的那种末日悲观感觉。

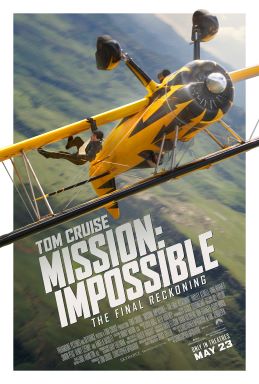

上周我在 B 站看了这部电影的讲解,相当于从系列第一部快速讲下来的,让我对这一部的大意也基本了解。《碟中谍》拍的第 8 部,实际上的电影剧情不用看也基本能猜到,就是主角一行人完整一个紧张刺激的任务,当中穿插了伪装、奔跑、爬飞机爬楼之类的内容,然后在最后一刻拯救了国家/地球。我在看的那个介绍里,也点明了第 8 部电影里前几部的一些线索,这部电影对我来说就曝光了 80% 了。

OM-1 和长焦镜头给我打开了一个新的世界,它的重量与视角让我有爱不释手的体验。但渐渐的,拍出来的照片总让我不大满意,特别是放大一点,立马感觉到很不清晰,噪点很明显。后来我渐渐的正视这个问题,它的画质,特别是在光线比较暗的时候,会感觉效果尤为差劲,因此渐渐的,心思也有所转变。

2023 年 5 月 23 日,我在淘宝上买了 OM-1 + 12-40 F2.8 套机。同一时间在美本堂买了贴纸,这也算是我养成的习惯之一,在将来闲鱼出掉的时候,可以被少刀一点。

今天下午我抽空实践了一下之前想的一个事,就是把我近几年的 Obsidian 仓库整合起来。我的 Obsidian 是每年一个仓库,之前是想便于整理,因为直到目前,我仍然没有找到最合适的整理方法。每年一个仓库,差不多是比较合适的选择。

这篇文章的目的是做个测试。之前我看过,Obsidian 第三方插件市场有 WordPress 插件,可以实现发布到 WordPress 站点的功能。我很高兴的安装了它。

可惜的是,它会把我本地写的 Markdown 格式的文章转换成 HTML 后,传进 WordPress。WordPress 也是怪,这么多年一直没有官方支持 Markdown 格式,插件市场上把 Markdown 格式的内容保存在数据库里,显示的时候实时渲染的插件,只有凤毛麟角的两个,其他插件都是保存渲染好的 HTML 在数据库里,对日后的修改十分不便。