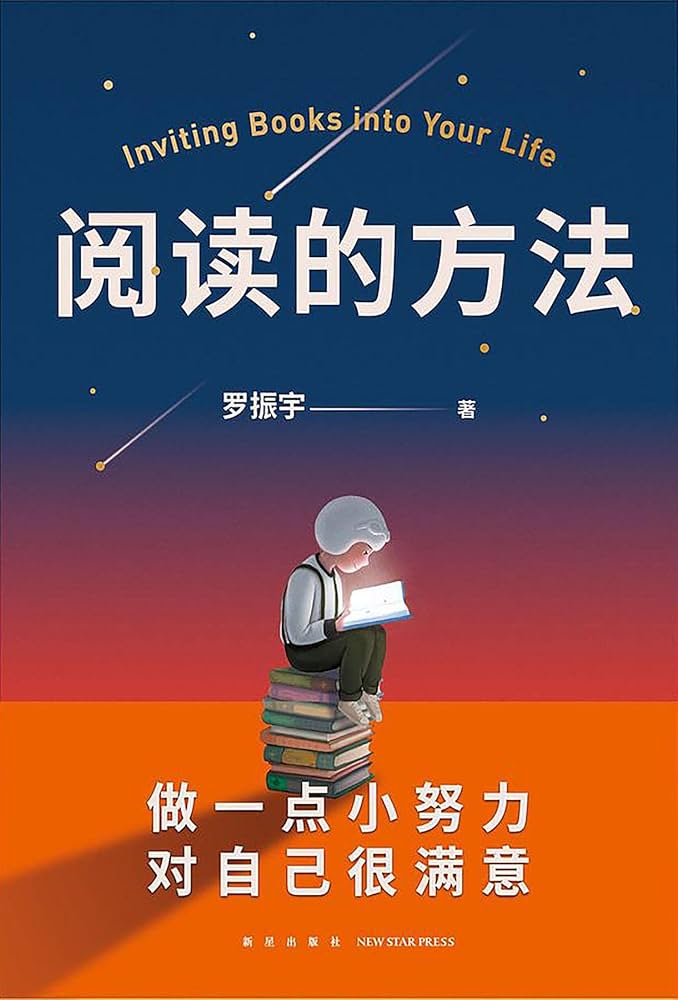

《阅读的方法》

《阅读的方法》这本是近期买的一本书。之前我对这个方向的书不大关注,也基本上不看纸质书。不过今年因为陪孩子去了几次万象城里开的西西弗书店,我也渐渐的对纸质书和逛书店重新燃起兴趣。这本书是在 9 月份去西西弗的时候,我专门想找工具书和讲修炼的理论书,在书架上看到了这一本。它不是我最想看的那一类,因此放到现在再看。它也不是我从书店买的,因为我从京东上用扫码购拍了一下,网上有便宜更多的,我就没在西西弗买。

《阅读的方法》这本是近期买的一本书。之前我对这个方向的书不大关注,也基本上不看纸质书。不过今年因为陪孩子去了几次万象城里开的西西弗书店,我也渐渐的对纸质书和逛书店重新燃起兴趣。这本书是在 9 月份去西西弗的时候,我专门想找工具书和讲修炼的理论书,在书架上看到了这一本。它不是我最想看的那一类,因此放到现在再看。它也不是我从书店买的,因为我从京东上用扫码购拍了一下,网上有便宜更多的,我就没在西西弗买。

上周四晚上我开始读这本书,到现在还没有读完,先写一下目前为止比较零碎的感想。

- 拆开塑封,翻开书页,我第一感觉是我不大喜欢这本书的装帧形式。首先是腰封,完全没用的推荐,然后外层包了一张书皮,印刷算是正常,但属于是那种与书体本身完全分离的那种。翻阅的时候书皮会松动,手感特别差劲。犹豫了片刻,我连书皮也给扒了,只拿着里面的书体本身阅读,手感增加很多。一个好的例子是我上一本读完的《打造第二大脑》,也是现代化的装帧,完全没有这种“不良习气”,翻阅的时候手感很踏实。

- 看了罗振宇的自序并翻了几页,我感觉这是一本不大需要正襟危坐记录笔记的书。上一本书我挺喜欢,但我读的挺辛苦,有很多干货知识点,我怕翻过去就忘记了,于是就边读,边划线,边在书页空白处记录想法,也在本子上记录笔记。这本书不是这样,它的内容就不是那种需要你马上记住的类型,罗振宇也在自序中特别说,他想让这本书成为随便翻开一节就能单独阅读的那种。我在阅读的时候,喜欢拿一根笔,读到喜欢的地方,会划线标注,也喜欢把我自己的想法在旁边空白处写下来。

- 这本书绝对是一本好书,读得我有点爱不释手。但它又不属于那种很浅薄的杂志文章,几乎一小时可以速通那种。读这本书需要思考,也时常会启发你进行思考,让你感叹“之前我从来没从这个角度想过”。第一个晚上我就得出了这个结论,造成我读这本书的进度有点慢,原因是我不是很想那么快的就把书读完,因为舍不得。

- 这本书的脚注格式很烦人,它们不在每一页的“脚”上,而是被放在了每一章节的“屁股”上,想要看到需要翻到章节末尾。或许有人说这样不打断你阅读的心流,但我想说,脚注的数字标注就在正文,看到了数字我心里就挂念着,绝对会打断我的。好的例子同样是我读的上一本《打造第二大脑》,脚注在每一页的下面,非常直观就能看到。

- 之前从网上看到一本书的介绍,我还没看,也有些兴趣,叫How to Read a Book,中文翻译叫《如何阅读一本书》,不确定有没有正式发行的中文版。据介绍,这是一本系统性的告诉你如何读书的书。我本以为罗振宇这本《阅读的方法》也是一样的主题,教给你阅读方法论的。结果读到正文才发现,标题具有欺骗性,完全没有讲方法论。抱着这种想法来读这本书的人,会一头雾水。

- 总体来说,我感觉书中的内容更像是罗振宇的读书笔记。他把他阅读过的书的精华选段剪过来,加上自己对这一段、这本书、以及作者这个人的理解,进行了阐述,掰开了揉碎了告诉读者,这一段、这一本、这个人为什么精彩,以及他对此的真实感受。罗振宇将这些内容划分到了他选定的 24 个主题,形成了 24 章,组成了这本书。

- 换个角度想想,这本书相当于罗振宇以自身为例,向你展示了读到一本书,他是如何串联、引申,并且内化、体悟的,也像我们展示了他读的那本书对他的思维以及三观带来了什么影响。这样说来,这本书名叫《阅读的方法》也说得过去。它就好像是讲阅读的“实操手册”,你可以跟随书中罗振宇这个例子,直观的看到一个相对比较成熟的读书流程。

- 我没看过罗振宇的跨年演讲,也没有了解过他制作的课程。不过他创办的得到号称知识付费,不确定上面的内容是不是就是他的惯用路数?就是说他广泛读书,从中选取精彩的部分再讲给你,你为此来支付给他报酬?这一条完全是我的猜测,如果实情的确如此,那他的课程应该也比较对我的口味。

- 读这本书的时候,我喜欢拿笔在上面划线标注,有任何感受,也喜欢直接用笔把想到的写在段落旁边的空白处。我原本想这本书可以给我老婆孩子看,但想到自己在上面写的想法太过主观,或许会影响别人阅读,我甚至考虑或许应该人手一本,就像日记本一样,自己写自己的 :)

最后,放两段我最近看到的特别引发共鸣的内容,姑且当作展示吧。